岡谷蚕糸博物館紀要

(第1号~第14号)A4版 1,000円/(第15号〜第17号)A4版 1,300円

「一地方都市岡谷から世界に向けて発進する気概の岡谷人 (びと)」の残してくれた蚕糸業とりわけ製糸業の文化財や、現今の蚕糸業界の状況、研究機関の情報等を広く紹介することを理念として発刊しています。

第2号と第4号は完売しました。

岡谷蚕糸博物館図録「未来に向けて」

1冊 1,800円(税込)

来館された皆様から、当館の展示品、収蔵品について説明したものが欲しいとの要望が数多く寄せられてきました。総てのものを掲載することはできませんが、主なものを抜粋して発刊しました。これらの収蔵物から時代を拓いた先人の英知と努力、創意工夫を読み取ってみてください。

岡谷市復刻版観光パンフレット

1冊 800円(税込)

昭和11年、岡谷市が施行された年に観光パンフレットを作りたい発案があり、鳥瞰図を専門に描かれていた吉田初三郎氏に岡谷市全景の鳥観図の作成を依頼しました。それを観光パンフレットとして当時使用していたものを復刻しました。

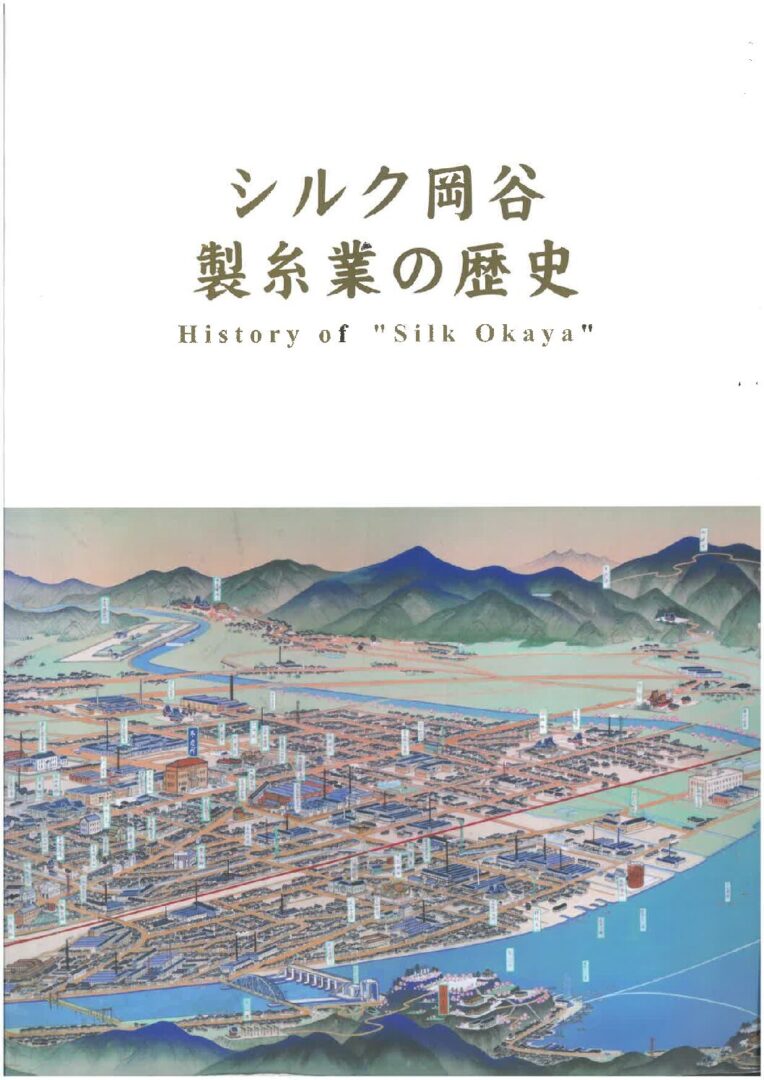

シルク岡谷 製糸業の歴史

B5版 194ページ 一部カラー 2,000円

岡谷の製糸業を黎明期、発展期、確立期、全盛期、展開期などにわけて、写真、図、グラフなどをおりまぜながら分かりやすく紹介。この一冊で日本の近代化に確かな足跡を残して行く岡谷の製糸業の発展過程を辿ることができます。

完売しました。

セルフガイド 製糸のおはなし

B6版 カラー16ページ 300円

どうやってまゆから生糸にするの?どんなキカイを使って生糸をつくってきたの?そんな疑問をイラストでわかりやすく紹介するセルフガイドです。大人から子どもまで製糸の学習に最適!

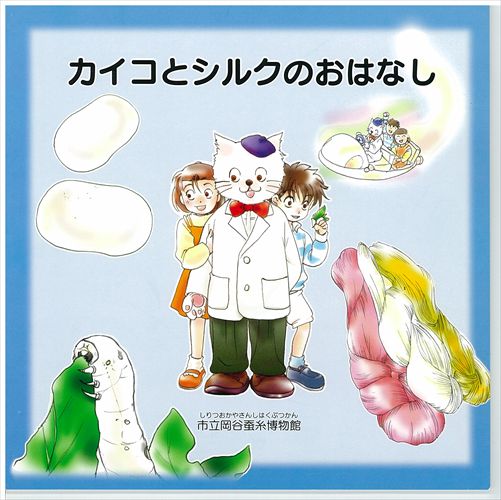

セルフガイド カイコとシルクのおはなし

B6版 カラー20ページ 300円

カイコはどのように成長するの?まゆ糸の構造は?シルクの魅力ってなに?身近なシルク・広がるシルク… そんな疑問をイラストで分かりやすく紹介するセルフガイドです。大人から子どもまでカイコとシルクの学習に最適!

▶購入方法

岡谷蚕糸博物館のミュージアムショップで取り扱っております。通信販売をご希望の方は、代金と送料をご負担いただきます。ご住所、お電話番号、お名前、商品をお問い合わせフォームからお知らせください。当館から商品と送料のご確認のお返事をいたします。お電話FAXでもお問い合わせを受け付けております。