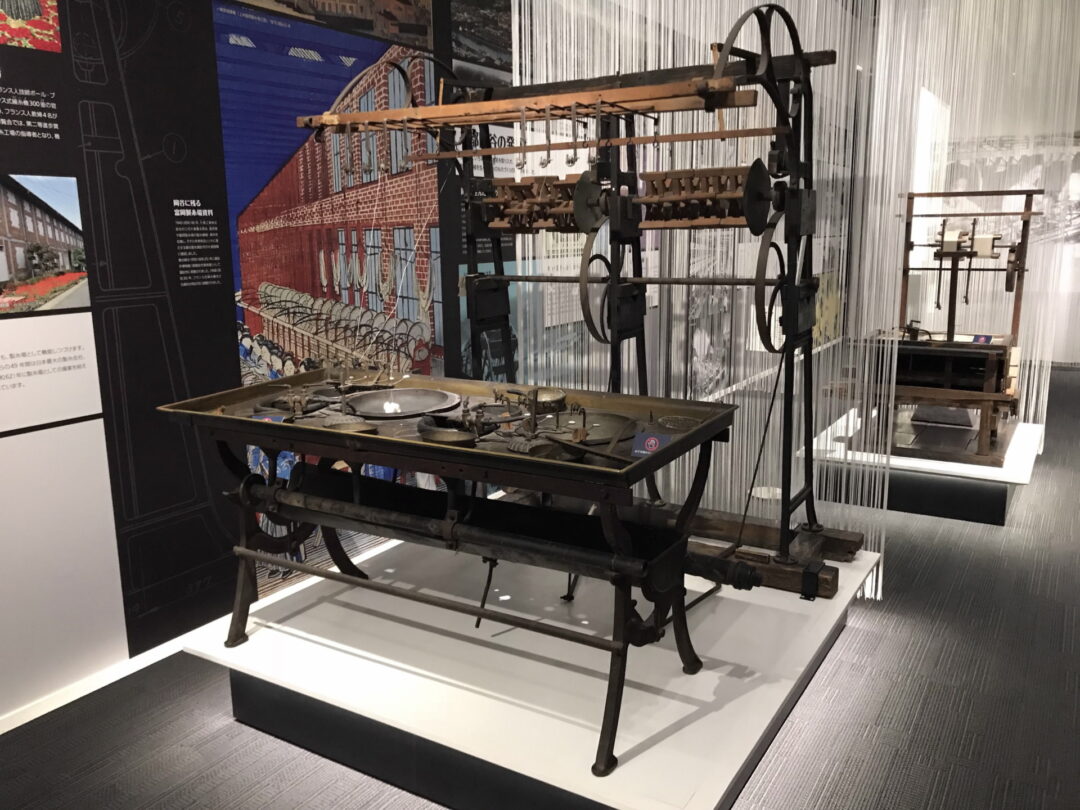

明治5年(1872)、群馬県に官営富岡製糸場がつくられました。蚕糸業の先進地であったフランスから技師ポール・ブリュナが招かれ、フランス製の繰糸機で、フランス式の糸取りの技術が伝えられていきます。この富岡製糸場で使われていたフランス式繰糸機は、創業当時300釜がフランスから輸入されましたが、現在残されているのは岡谷蚕糸博物館に展示されている2釜のみとなっています。この貴重なフランス式繰糸機を復元し、実際に糸取りができるようにしたものが体験コーナーにある復元機です。

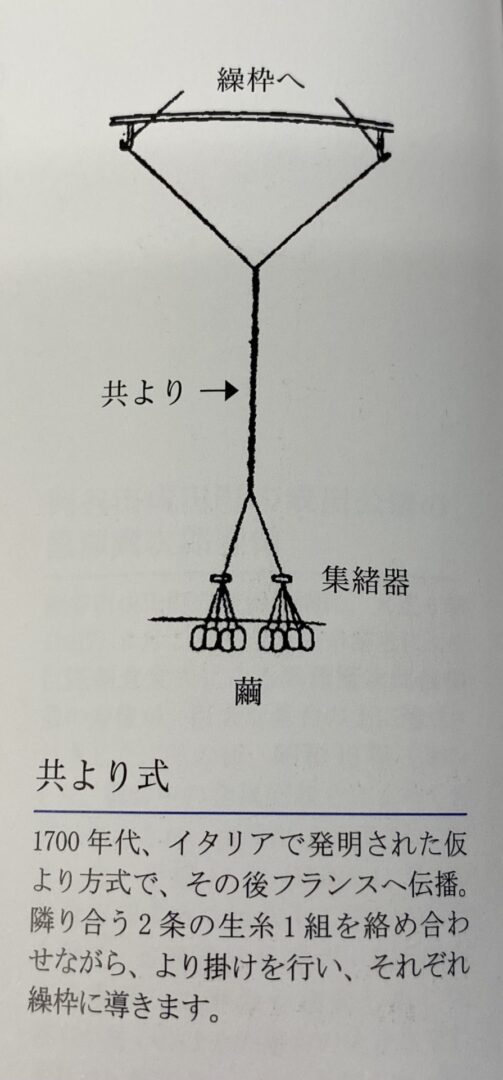

当館では毎月第二土曜日に、この復元したフランス式繰糸機の実演をしています。職員は富岡製糸場の伝習工女さんを目標に、より良い糸取りを見ていただけるように励んでいますが、このフランス式繰糸機の糸取りは大変難しいです。まず、共より式というより掛けが難しい。両方の糸のバランスがくずれると、太い糸の方に引き寄せられ、片方の糸が切れると、もう片方の糸も共倒れしてしまいます。(下の図は友より式の原理です)

そして、実際に糸取りをしてみて気づくのですが、フランス式繰糸機は大きい!身長160㎝の職員でも、サナギを入れる器(サナギ寄せ)には腕を伸ばさないと届きません。明治33年の16歳女性の平均身長が約146㎝(文部科学省学校保健統計による)なので、明治の女性にとって、フランス式繰糸機(下の画像はフランス式原機)はかなり大きく感じられたのではないでしょうか。ちなみに「富岡日記」で有名な和田英(横田英)さんは15歳で富岡製糸場の伝習工女となっています。

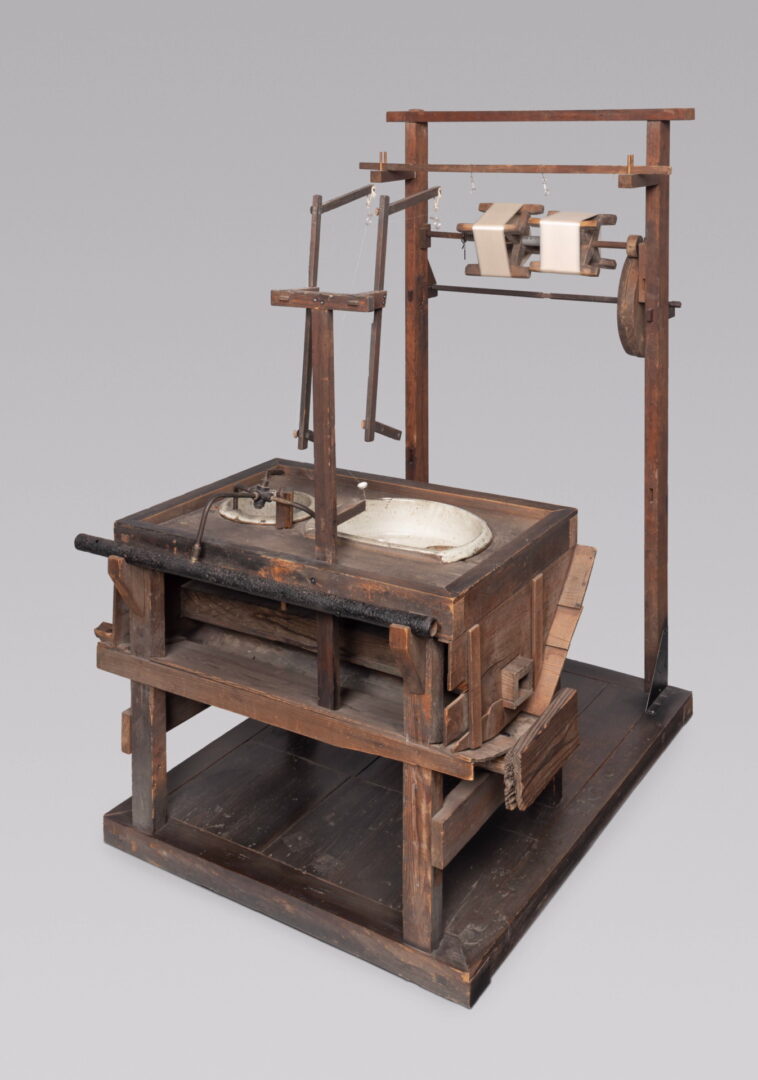

それに比べて、諏訪式繰糸機(下の画像)のコンパクトな機能性は明治大正期の小柄な日本女性でも扱いやすかっただろうな、と想像できます。

フランス式繰糸機と諏訪式繰糸機をぜひ展示室内で見比べてみてください。