先日、岡谷蚕糸博物館では消防訓練を行いました。館内より出火した想定で、来館者への避難誘導、初期消火、重要書類の搬出など、職員は自分の役割を真剣に確認しました。

全員避難の確認ができた後は、実際に消火器の扱いも体験しました。消火器を備えていても、使い方がわからなかったり、うまく消火する自信がない方は多いと思います。実際に使用することが無いのが一番良いのですが、普段の練習の必要性を感じた消防訓練でした。

写真1

写真1は製糸業全盛であった大正時代、岡谷の製糸工場のようすです。立ち並ぶ煙突からはモクモクと煙が上がっています。燃料として大量の薪炭を保管し、毎日火を扱う製糸工場では失火の恐れも多かったので、各工場で防火の備えをするようになりました。

岡谷で最も早い時期に私設の防火組織をつくったとされているのが開明社で、明治20年に「開明社消防方」を置いて、自衛と同時に近隣の火災にも出動しました。この組織は従業員の他にも消防夫を数人頼んでおき、非常の際に活躍したそうです。

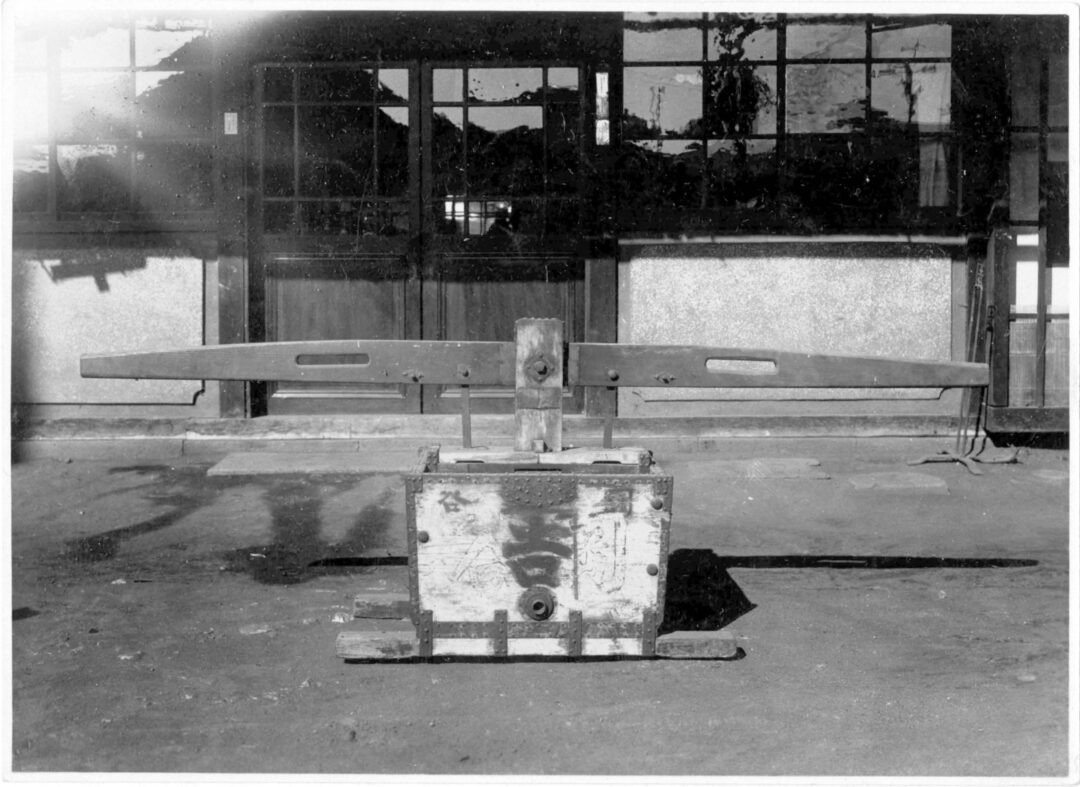

写真2

写真2はカネキチ工場で使用された龍吐器。

明治30年ごろになると、腕用ポンプ(わんようぽんぷ:明治~昭和初期にかけて、火災現場で活躍した手動の消防ポンプ。左右にホースを付ける個所があり、水を吸い上げる側と放水する側に分かれている)が主要工場に設置されるようになりました。

写真3 小口消防のポンプ新調記念写真(昭和12年)

明治28年以降、公設の消防組織ができると、しばしば火災現場で私設消防組と公設消防組で衝突もおきたそうです。昭和に入り、製糸工場の閉鎖が相次ぐようになると、私設消防組は解散していきました。

地元に根差した消防団、消防署の方々のおかげで昔も今も地域の安全が保たれてきたことが分かります。春の乾燥した風が吹く時期ですので、皆様も火事には十分に気を付けてお過ごしください。